哈工大全媒体(阚思邈 李璟宣 王舒邈/文 李璟宣/图)近日,深圳校区前沿学部材料科学与工程学院陈祖煌教授团队联合西湖大学等单位,通过外延生长氧化铪/氧化锆(HfO2/ZrO2)超晶格薄膜,实现了在宽频率、宽温度和宽厚度范围内的稳定极化。研究成果以《增强铁电稳定性:外延氧化铪/氧化锆超晶格中宽尺度范围的自适应调控》(Enhancing ferroelectric stability: wide-range of adaptive control in epitaxial HfO2/ZrO2 superlattices)为题发表在《自然通讯》(Nature Communications)上。研究揭示了超晶格中铁电相稳定机制,攻克了铪基铁电薄膜一直存在的亚稳态铁电相存在厚度窗口窄、矫顽场大、循环性能差等难题,为稳定铪基薄膜铁电相、降低矫顽场以及提升循环稳定性提供了全新理论框架与技术路径。

氧化铪(HfO2)基铁电材料具有纳米尺度铁电性以及与互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺的兼容性,有望推动铁电储存器大规模应用。然而,氧化铪(HfO2)铁电相(即正交相,o相)为亚稳态。在以往的研究中,研究者通常引入缺陷(如氧空位和化学掺杂等)稳定铁电相。但随薄膜厚度增加,铁电相比例会逐渐减少甚至消失,且缺陷易引发漏电与铁电相退化,限制了器件可靠性与规模应用。构建人工超晶格可通过精确调控晶格失配、局域非对称性与周期性结构等诱发许多新型物态,因此被视为一条极具前景的路径。然而迄今为止,有关氧化铪/氧化锆(HfO2/ZrO2)体系的探究多集中于多晶多层膜,严重的互扩散与结构无序性使得界面本征效应难以深入厘清,亟需系统性的探索与突破。

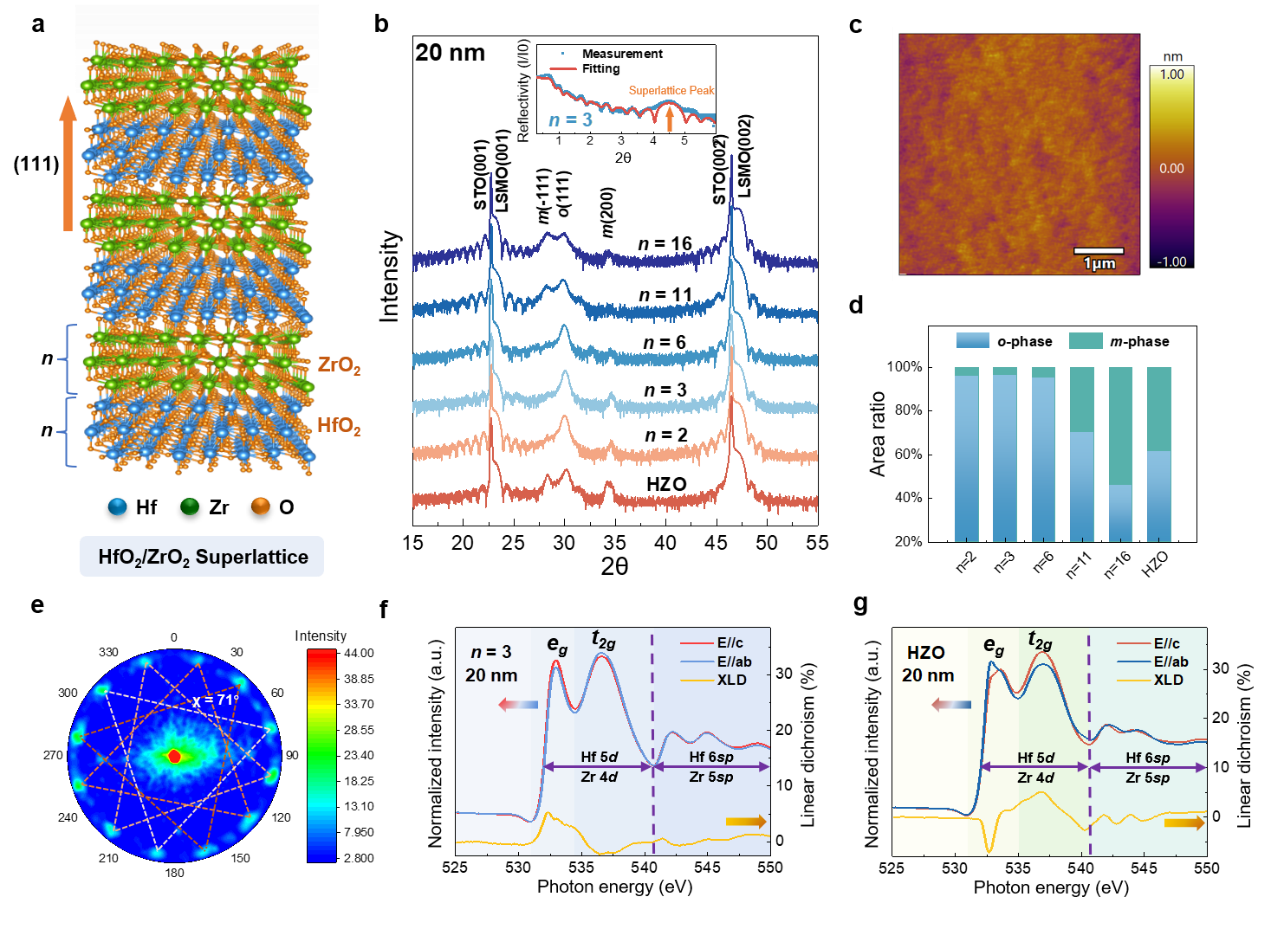

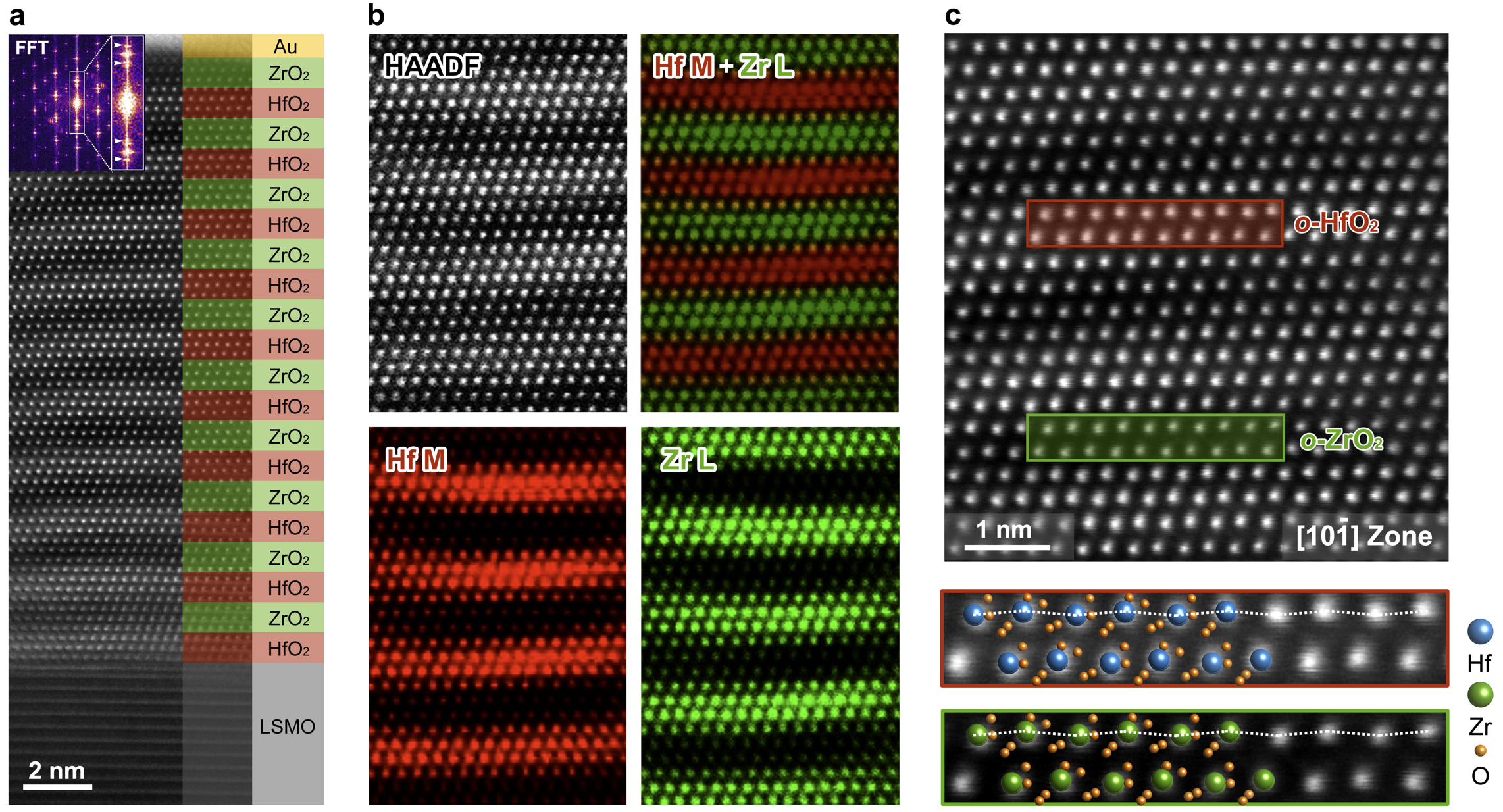

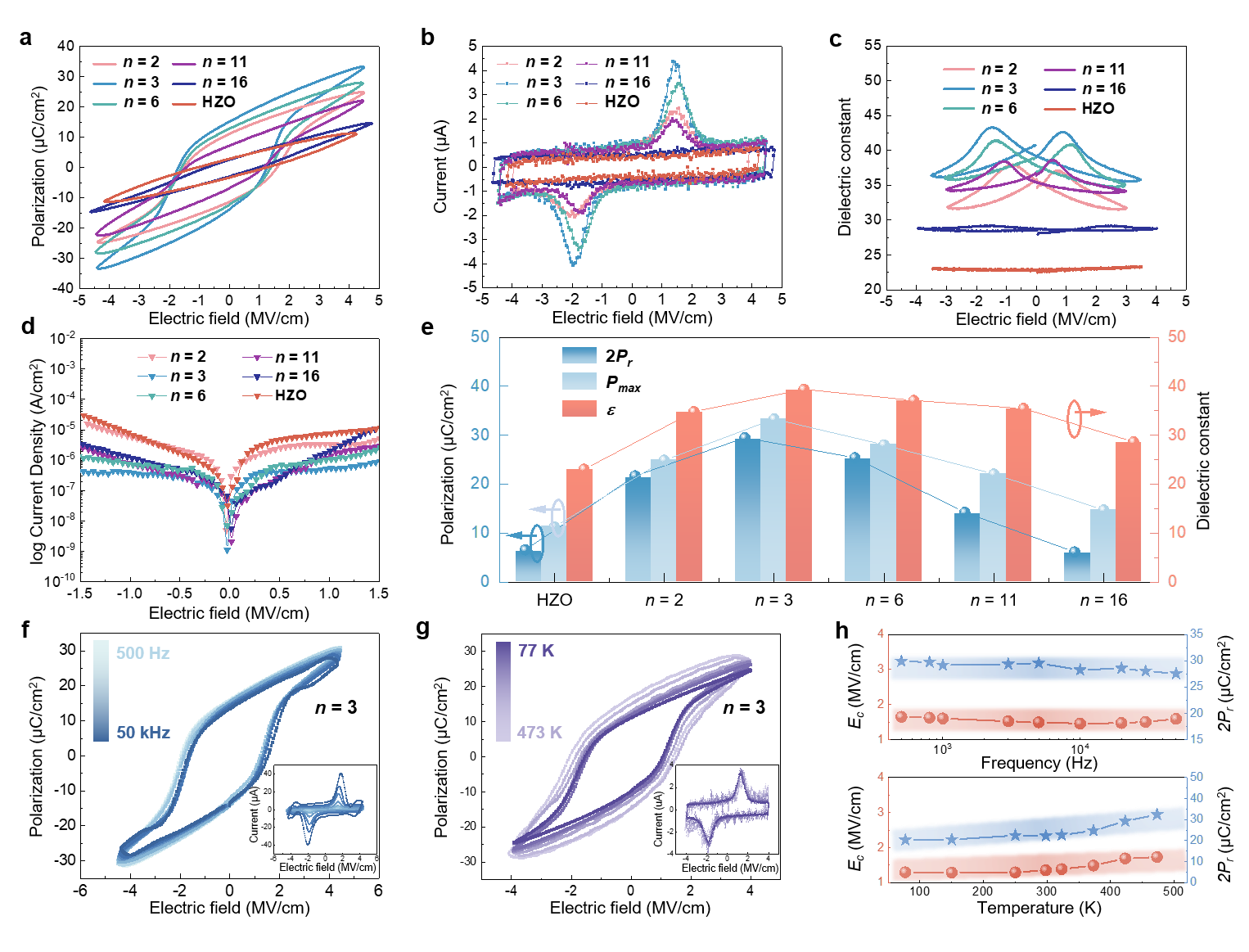

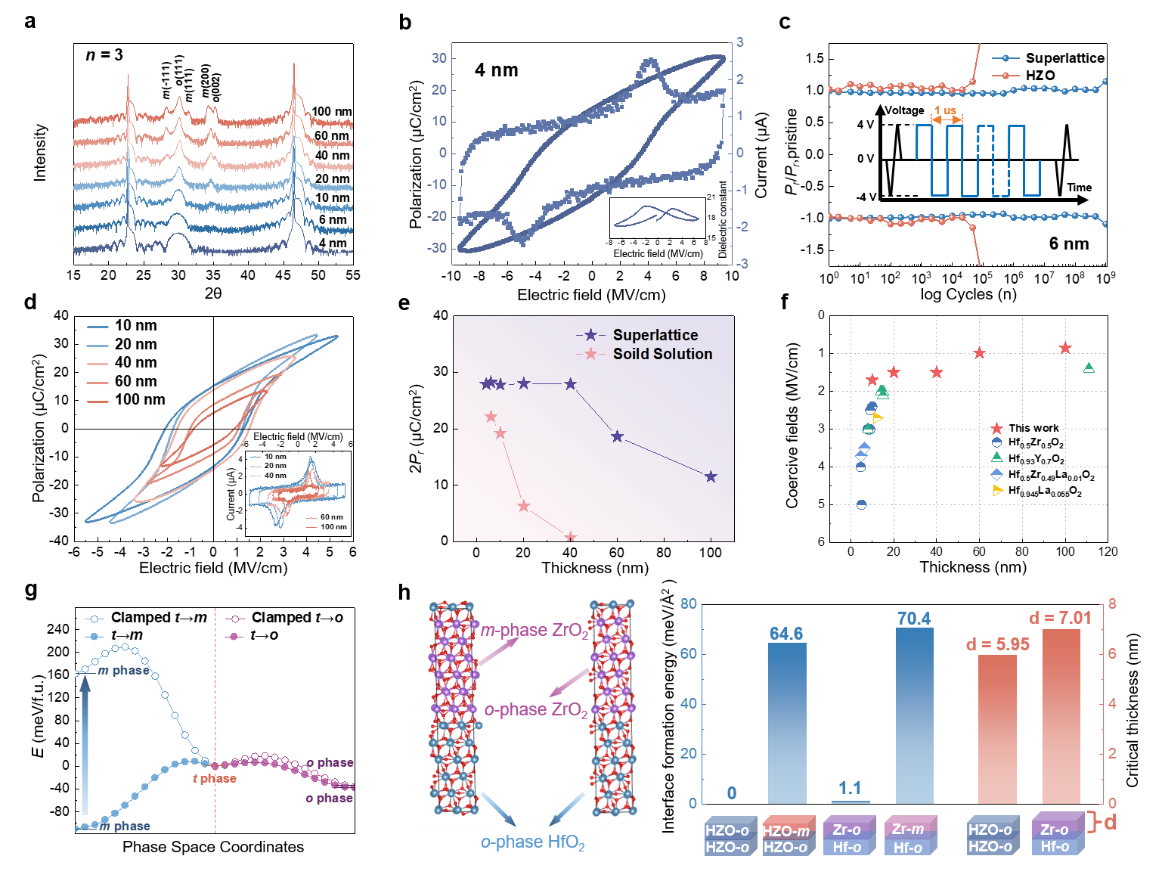

针对上述问题,团队利用脉冲激光沉积技术,在钛酸锶衬底上成功制备了(111)取向的高质量氧化铪/氧化锆(HfO2/ZrO2)外延超晶格。利用X射线衍射、X射线反射、同步辐射X射线衍射以及扫描透射电镜等证明了超晶格中铁电相结构单一、界面清晰以及周期有序。实验表明,超晶格的周期厚度越薄,即界面越多,越有利于铁电相的稳定。通过薄膜厚度调控发现氧化铪/氧化锆(HfO2/ZrO2)超晶格可以实现4–100纳米(nm)范围内均保持稳定铁电性,远超同样条件生长的铪锆氧化物(Hf0.5Zr0.5O2)固溶体薄膜的铁电保持范围(<10纳米)。循环特性(109次)相比同厚度铪锆氧化物(Hf0.5Zr0.5O2)固溶体薄膜(105次)提升了近4个数量级。矫顽场最低至0.85兆伏每厘米(MV/cm),传统外延铪基薄膜的矫顽场(2-5兆伏每厘米)降低了数倍。通过第一性原理计算表明,氧化铪(HfO2)层的正交相(o相)能够显著提高氧化锆(ZrO2)层晶体结构向非铁电相(即单斜相,m相)转变的能垒,从而在超晶格中协同诱导稳定极化结构。同时,超晶格中正交相(o相)与单斜相(m相)间的界面能有效抑制了单斜相(m相)的生长,使正交相(o相)可在厚度高达100纳米时依旧稳定存在。团队通过实验和理论的相互验证,在优化氧化铪(HfO2)基薄膜的厚度和铁电性能方面提供了多样的选择性,更为深入研究铪基铁电薄膜中的基本物性奠定了基础。

外延氧化铪/氧化锆(HfO2/ZrO2)超晶格的结构表征

超晶格扫描透射电镜图

不同周期厚度超晶格的电学特性

大尺度范围内超晶格的铁电特性及铁电相稳定机制

哈工大深圳校区为论文第一完成单位。深圳校区博士研究生李璟宣、北京科技大学邓世清教授、西湖大学博士研究生马丽洋为论文共同第一作者。深圳校区陈祖煌教授、西湖大学刘仕研究员为论文共同通讯作者。台湾阳明交通大学郭昌洋教授和印度科学学院苏吉(Sujit Das)教授等参与相关研究工作。该研究工作获得了国家自然科学基金面上项目、广东省基础与应用基础研究基金以及深圳市科技创新项目的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-61758-2